河北省石家庄市井陉县小作镇卢峪村

调查信息

- 调查时间:2014 年 7 月 - 10 月

- 调查者:卢杰、卢生文、卢军军、卢三全

- 登记时间:2014 年 10 月 13 日

1. 年代

清嘉庆年间先祖卢喜顺从城关辗转来此谋生建村,取山谷之意,冠姓氏名之卢峪。距今有300年历史。历代传承,相对稳定,沿用至今,具有很强的生命力。

2. 形成原因

清朝中期人口大增,为生计,种地养家,从井陉县城关迁徒到此建立村庄。

3. 类型

冀西太行山东麓山村。

4. 地质

石灰岩质山地。

5. 自然面貌

本村属太行山东麓山区沟壑地貌。南、西以鹿耳岭为屏,东山与矿区台阳相望,北有小作河流过。村内依自然地形修建的梯田,层层叠叠,错落有致,整齐美观。林果缠腰,树木满村。村庄依山而建,古宅掩映在绿树之中。整个村庄成半月形布局,民风淳朴,一片农耕时代原生态景象。

6、民族

汉族。

7、姓氏

全部为卢氏一族。

8、人口

80户,278人。

9、生产

农业 :主要种植小麦、玉米、谷类、豆类、棉花、蔬菜及各种小杂粮。

林业:主要树种有杨树、楸树、槐树、柳树、椿树、泡桐树等。

畜牧业:主要养殖牛、羊、鸡、鸭、猪等。

商业:综合商店、土特产经销。

工业:货物运输、石材加工。

10、历史见证物

一、碑石

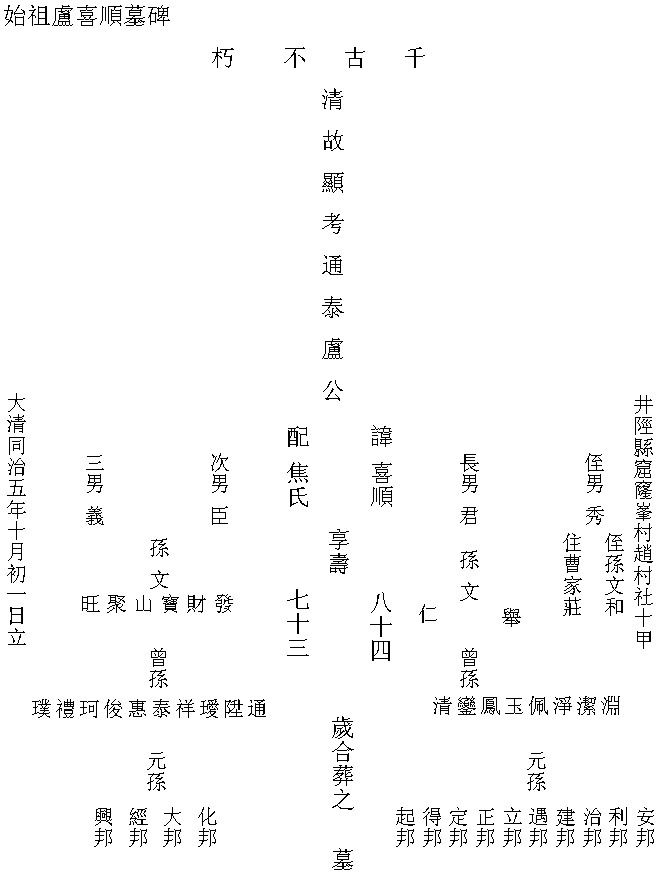

1、始祖卢喜顺墓碑

大清同治五年立,碑高1.66米、宽0.66米、厚0.16米,分别是卢喜顺墓碑、卢君、卢臣墓碑及卢文举墓碑。碑记卢峪隶属井陉县库隆峰村赵村社十甲。

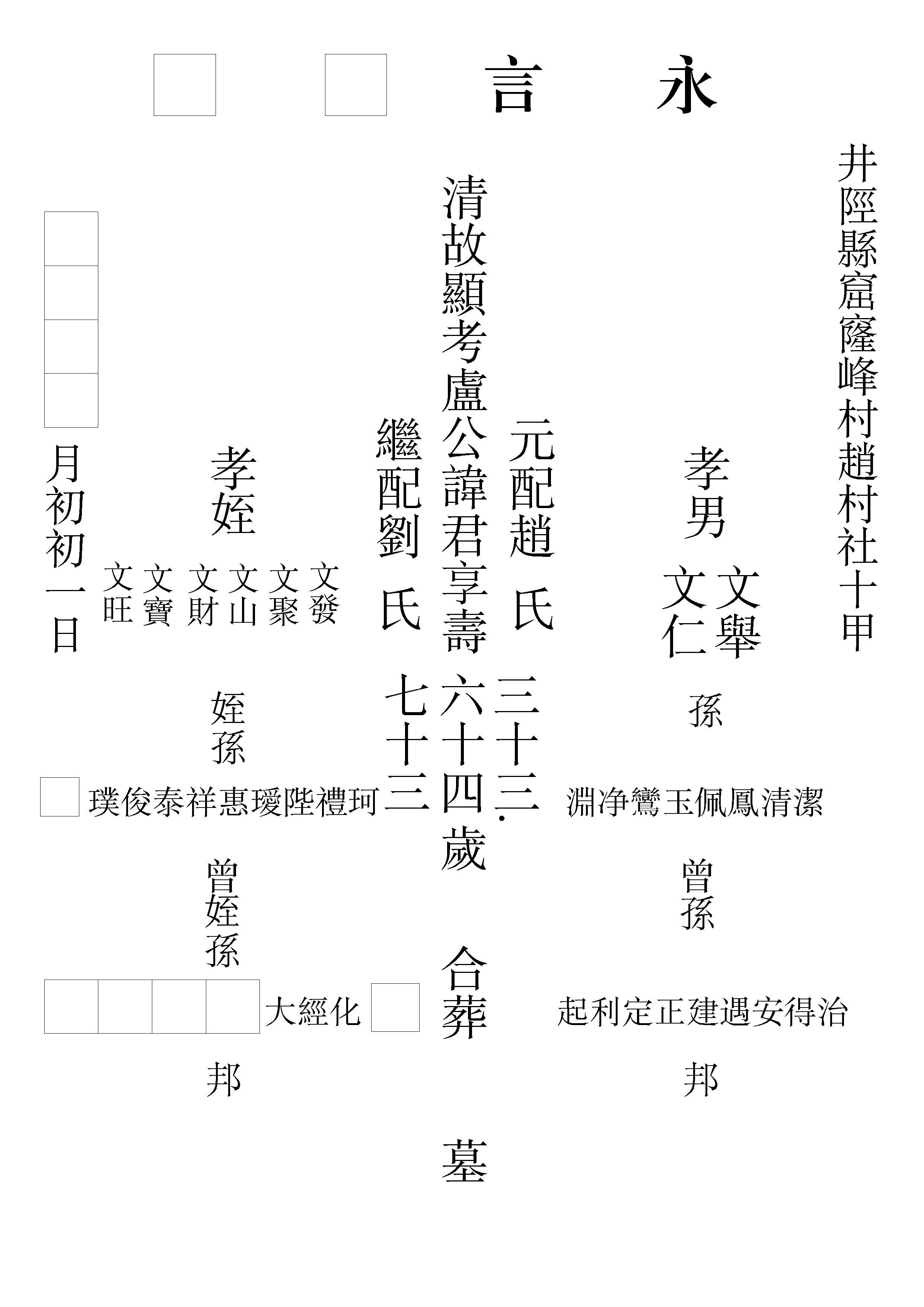

2、卢喜顺长子(卢君)墓碑

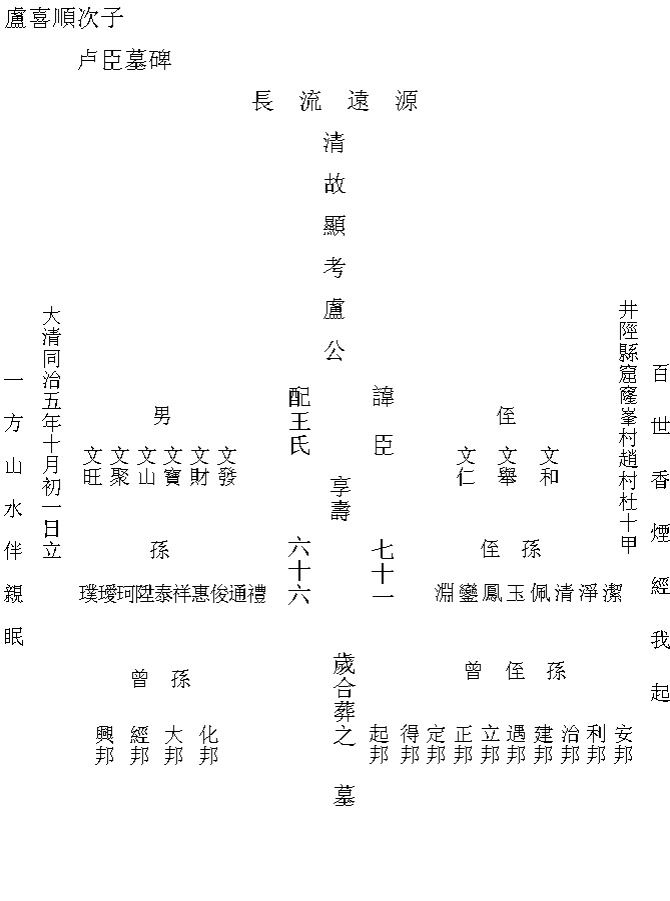

3、卢喜顺次子(卢臣)墓碑

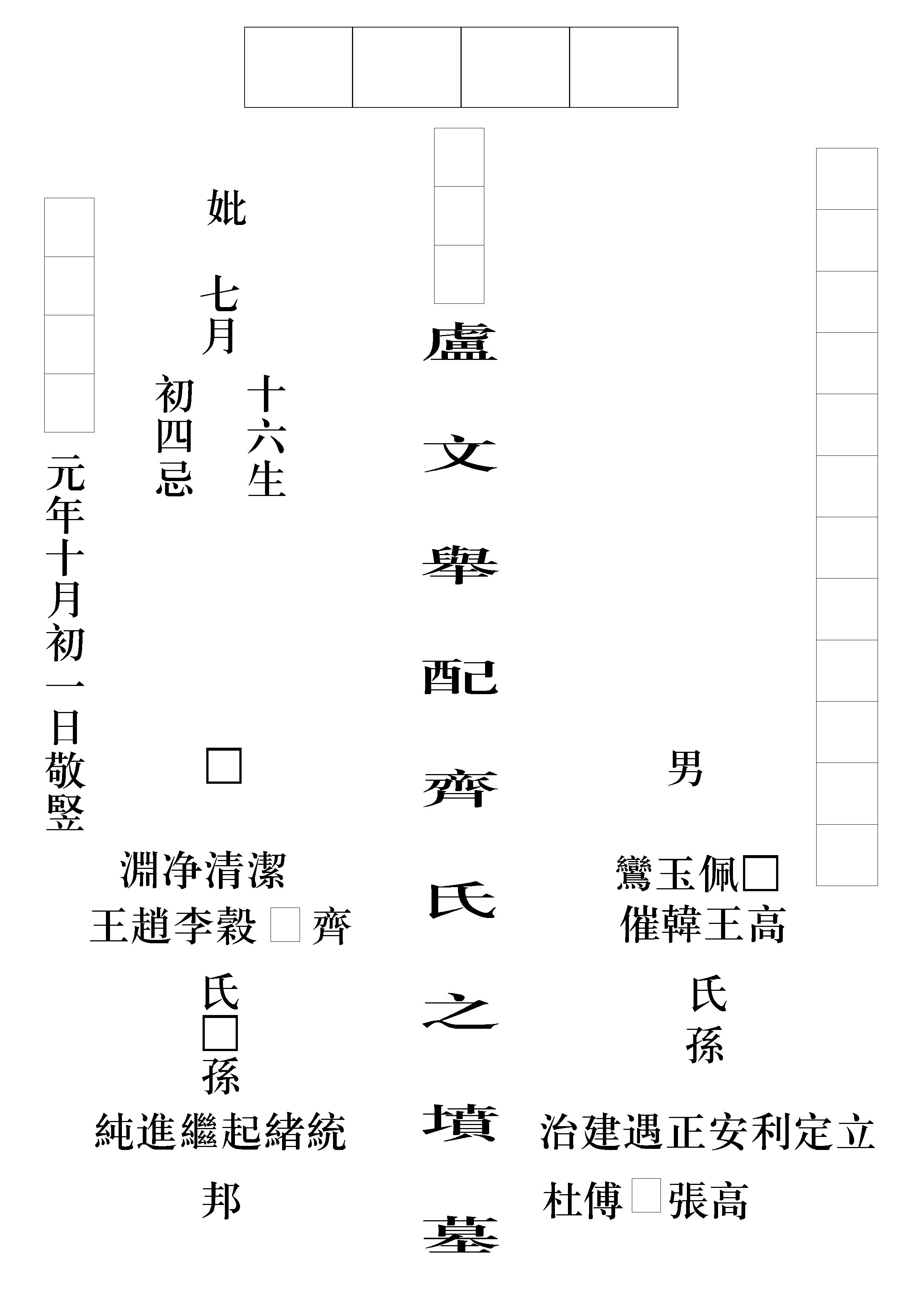

4、卢喜顺长孙(卢文举)墓碑

卢喜顺长孙

卢文举墓碑

二、文献

卢氏家训

敬祖宗:子孙之身,祖宗之所遗也。子孙永世得享。不敬祖宗则忘本,忘本则枝叶不昌。故岁时祭祀,晨昏香火,必敬必恭,无缺无慢。至于立身修德,无忝所生,此尤敬祖宗之大本天源。

孝父母:十月怀胎,三年乳哺,推乾就湿,保抱抚摩,忧疾病,伺饥保,调寒暑,父母受尽万苦千辛,方得儿子成人长大。至于延师择配与贻谋之劳,且不具论。为子者即幸遇父母有寿,急急孝养,以报罔极之恩,至多亦不过二三十年耳。万一错过,殁后即披麻戴孝,三牲五鼎,意亦何裨?且孝则天佑,不孝则天遣,从来历历不爽。

敬长上:长幼之叙,定于天人,忤长上是乱天之行也。须坐让席,行人让路,口不得乱说,事不得乱专。贤者不敢先,富贵不敢加。谦恭逊顺。绝去骄傲放肆之态,方是为卑幼的道理。

友兄弟:兄弟同胞共乳,除却兄弟,更有谁亲。且从父母身形而来,兄弟之身总是父母之身,若兄弟相戕,是戕父母矣。不念兄弟独不念父母乎。念及父母忍戕兄弟乎。勿听妻子离间,勿听外人撺掇,兄弟中纵有不足,大家逊让些何妨,若錙錙铢铢计较多寡,彼此相戕,则父母心不安,死亦不能瞑目。

教子孙:人家有一贤子孙,则家门出色,有一不肖子孙。则家遗羞。贤不肖岂由天定,总在教与不教。故为父母者,切不可不教子孙。自孩提时即教他礼法,稍即教他孝弟忠信礼仪廉耻,教他勤俭谨慎,教他读书识礼仪,做个好人。不可骄养游荡,不可故息浪费,有不如教便当责治。至若女子,礼当教他亲兄弟,务教以弟教廉耻,三从四德,纺绩针指,长大适人,以成贤妇。

持节俭:江海不能实漏厄,山林不得给野火,财止此数,而能供人之奢糜哉。不节俭,即无限财产一朝可尽。世之前为富室,后为窭人,往往皆由不节所致。节俭者治家之第一也。饮食莫嫌蔬食,衣服莫嫌布素,房屋莫嫌湫隘,婚娶莫竟妆奁,死丧莫竞斋醮。晏客伏腊有时,不可常时饮,设席数肴成礼,不必杯盘狼藉。多一事不如省一事,费一文不如节一文。

戒好讼:言语相犯,财产相干,何时蔑有,要必从容理讲,毋便动气相争。如有不服,在外人则投鸣邻里,在本家则投鸣户长,自有公道处置。况我未必全对,彼未必全非,反而思之,岔气自息。乃有不肖子弟,听人教唆,便尔动气,便去县府告状,终日在府县前伺候,不免耽误生理。

戒唆讼:人之好讼,虽其人之无良,总起于无赖者之教唆。盖无赖之徒,专以人之告状为酒肉之窟,为张威趁钱之门,故或两本无其怨,装出剖腹之情,而构成大嫌。本人尚可含容,捏作骑虎之势,而使之先发插名作证,便作主盟。即讼者事后懊悔,亦摆他不去。若而人者,王法之所不容。即逃得王法,亦皇天之所必诛者也。

安生理:人不论家贫家富,都有寻个活计,不然便是死道,不是生理。如士着实去读书,农着实去耕种,工着实去造作,商着实去经营。若生而愚鲁,不会读书,家道贫寒,无田可种,又无本钱做买卖,又不会手艺,便与人佣工,替人挑担,也是生活。只要勤心苦力,安分守已,此中稳稳当当,便有无限受用。

禁非为:无作非为。圣谕禀若星日,凡我宗族试看今时。作非为的或包搅钱粮,侵欺花费,究竟卖产赔补不足,卖及子孙,甚至性命不保。或摊场赌博,或群聚酣饮,倾败家业。因而陷死妻儿老小,或掇拐掏摸,或抢夺吓骗,或争斗撒泼,或毁廓侵坟,或占人田土,或伪造金银,或违禁准折,或干犯名义,或挟制官府,或嘱托赞刺,此皆亡身破家,受祸不浅。

以上家训,凡我宗人念之念之。

三、族谱

卢氏族谱记载了先祖卢喜顺清嘉庆年间来此建村。至今已历十一世。

一世

盧喜順 焦 氏

二世

盧 君胡 氏趙 氏 盧 臣王 氏 盧 義早 亡

三世

盧文舉齊 氏 盧文仁 盧文寶 盧文山 盧文財 盧文聚 盧文發 盧文旺

四世

盧 佩王 氏 盧 玉 盧 鳳高 氏 盧 鸞崔 氏 盧 清穀 氏 盧 淨李 氏 盧

浩李 氏齊 氏 盧 淵王 氏趙 氏 盧 通喬 氏 盧 泰 盧 祥 盧 惠 盧 珂 盧 樸

盧 璦 盧 陛 盧 禮 盧 俊

五世

正 邦張 氏 遇 邦付 氏 建 邦付 氏 治 邦屈 氏杜 氏趙 氏 安 邦付 氏 利

邦高 氏 定 邦田 氏 立 邦張 氏 新 邦高 氏 秀 邦崔 氏 得 邦 起 邦 統

邦 緒 邦 世 邦 繼 邦 先 邦 州 邦付 氏 國 邦蘇 氏 府 邦 縣 邦蘇

氏 璽 邦杨 氏 向 邦王 氏 榮 邦 徑 邦王 氏 振 邦王 氏 順 邦付 氏 化

邦 維 邦付 氏 和 邦胡 氏 覓 邦蘇 氏 成 邦付 氏蘇 氏 興 邦張 氏 經 邦王

氏

六世

盧 雲梅 氏 盧 雨高 氏崔 氏李 氏 盧 瑞張 氏 盧 桂崔 氏 盧 華王 氏齊 氏

盧 香趙 氏 盧 茂胡 氏 盧 林王 氏 盧 得高 氏 盧 盛趙 氏 盧 恒王 氏高 氏

盧 昌早 亡 盧 吉 盧 慶王 氏 盧 蘭 盧 芳趙 氏 盧 溫張 氏 盧 良馮 氏

盧 恭齊 氏 盧 儉張 氏 千 珍焦 氏 盧 棟高 氏 盧 惠李 氏 盧 金張 氏 盧

銀王 氏 盧 銅張 氏 盧 鐵焦 氏 盧 海高 氏 盧 江朱 氏 盧 河焦 氏 盧 明 盧

亮 盧喜全 盧 樸 盧二全 盧 翠 盧 珠 盧 登高 氏 盧 研王 氏 盧 科許 氏

盧連月郭 氏 盧喜月劉 氏 盧三小 盧正月高 氏 盧保元 盧 謙王 氏 盧 壽諸 氏

盧 常韩 氏 盧 玳韩 氏 盧 連白 氏 盧 璋韩 氏 盧 現韩 氏付 氏王 氏 盧

琮李 氏 盧 珍高 氏 盧 珗高 氏 盧 剛馮 氏 盧 紀馬 氏 盧 建付 氏 盧 寬付

氏

七世

盧永福張 氏 盧永祿李 氏 盧永書高 氏 盧永學許 氏 盧平定楊 氏 盧書祥胡 氏

盧考祥高 氏 盧永新林 氏 盧永選付 氏 盧永吉楊 氏 盧永瑞韩 氏 盧永臻張 氏

盧永毅高 氏 盧永財趙 氏 盧永朝梅 氏盧永庭崔 氏 盧永田高 氏 盧永發胡 氏 盧昌鎖王

氏 盧金全高 氏 盧銀全閆 氏 盧全保李 氏 盧風堂 盧福堂 盧永誠蘇 氏 盧亮亮王 氏

盧金昌 盧連昌 高春枝(女) 焦捧枝(女 馮潤潤(女) 盧雪明 盧雪亭 盧永保王 氏

盧忙中高 氏 盧忙喜 盧天倉高 氏 盧永明夏 氏 盧永蓬 盧永芬王 氏 盧永芳高 氏

盧永華劉 氏 盧保柱諸 氏 盧永清 盧永生高 氏王 氏 盧永剛 盧永彰高 氏 盧永彬楊 氏

盧貴文付 氏 喬玉芳(女) 盧三孩 楊春風(女)

四、匾额

民居住宅“崇礼家”木匾

木质雕刻匾牌,规格长150公分,宽60公分。镶制在大门口门楼上部,建设年代为清代。

11、物质文化遗产

一、寺庙关阁

1、广生祠及崖壁石刻佛像

广生祠建在卢二岭之东麓的哑口下边,盘山古道中上段,背靠陡坡,前临古道,道下是悬崖峭壁,地势奇险,俯视让人目眩。鹿耳岭原名“无儿岭”,因坡度奇陡,危岩叠嶂,古时虽有小径勉强可以行人,但老幼力衰者绝不敢涉足,即是年青力壮者,亦时有坠坡伤亡。致使老年父母有伤儿之痛,故名“无儿岭”。附近乡民为保在此行路者平安,寄托于神灵护佑,在大清顺治年间,遂募资在悬崖上雕刻三尊佛像,中间最大,高1.5米,宽1米;两边的高1米,宽0.8米,栩栩如生。民国二十年县志记载:鹿耳岭石像,在岭巅石壁上刻,共三尊,高皆三尺有奇。并在岭坡上建广生祠,内供“后土娘娘”,四时祭祀,香火不断。清嘉庆年间,卢氏从城关迁至岭东之山沟定居,取名卢峪。村民卢文旺携子孙辈劈山开路,垒堾砌墙,修成长约两华里,宽足盈丈,迂回曲折的盘山路。路面全用石块铺砌,使小径成为通行大道,并直接修到了广生祠的庙前,方便了香客及商客们拜佛烧香,数百里的香客都到这拜佛烧香,香火盛旺。广生祠建在半山腰,庙的墙体,拱圈全部用加工的细料石垒砌,砌圈,庙顶造型为双坡瓦房结构,五脊六兽,很是雄伟。供桌、香炉、庙台、台阶也全部是细加工的石料垒砌。庙台前建有拴马石环,旁边凿有喂马用的石料槽。庙堂内墙壁雪白,四周画有好多佛像,很是庄严庄重,上个世纪六七十年代还有人到此给儿童上锁开锁,到文革时期才无人光顾。现广生祠已经破损。

二、古院落

1、石头四合院

卢峪村民居建筑主要是石券窑(石窑),长4.5米—8米,宽3.5米—5米,高4.5米—5米。四合院主房是石窑,高大宽敞,厢房多为石木结构平房,也有石券横窑,整个院落全部细石做面,大门口、门楼多为双坡瓦屋面,上有石雕刻字画,配有精致的石雕门墩、隐峰、匾额,门口两边有上马石墩、拴马石环,十分经典讲究。卢峪村现有石窑120多眼,多数建于清朝和民国时期。

石窑的样式,根据建造的地理地形,建有横窑、顺窑,一般为顺窑,整个建造纯石头结构。石窑的建造方式:券石窑先将基础打好,石窑分受力墙(金刚墙),非受力墙(托圈墙),受力墙厚一般90—130公分,直墙一般为2—3米,根据地形和需要适当高度起拱圈,拱圈的高度为窑宽的二分之一。拱顶呈半圆形。非受力墙50―60公分托住拱圈口。前脸墙所用石料要细加工,调线穿道,齐边严缝,很是费工。留门、窗口分层砌好。券石窑时,要先垒好金刚墙,再用土或者木料搭制好窑的模型(圈“牛”),然后用板型的石料,根据“牛”的坡度样式咬茬券砌,并用石渣片将券石的缝隙背紧,这才是真正的券石窑。合拢后,将空壕(八字壕)填好压实,最后砸制房顶。原始时用粘土拌白灰砸制,后来用炉渣和白灰砸制。

券制石窑费工费料,成本较高,较富裕人家才能造起。但石窑好住,坚固耐用,宽敞干净,漂亮气派,而且冬暖夏凉,非常舒适。

2、民居石头院

用独特的石头“干礤墙”方式建造。(所谓“干礤墙”,这是一种建房的特殊垒墙法,它不用泥浆,每块石料垒到墙体上必须要求四平八稳,不平不稳时要用合适的石渣、石块支稳,一丁点的偷工减料瑕疵都不能有。从而避免了垒墙过程中投机取巧弊端。垒石墙用的石料块头较大,一般有二三百斤重,需两人用大杠系铁绳将石头拾到墙上。如果没有把每块石头垒稳的话很容易出现将人从墙上掉下来的危险,用“干礤墙”垒墙法,没有过硬的垒墙技术是不行的。所以说“干礤墙”是独特的建造方式。正房为石券石窑,高大宽敞。细石做面,在料石上穿的竖道要求上下一直,每道象似一条线,非常严格规矩,好看。每块石料合口严缝,不平不正的话只能用铁锅片支掩。因为大的石渣掩不到缝隙里,小的石渣掩进去容易碎,起不到支掩作用。门口,窗口的网圈硬是细致又细,不仅要将石料加工成细石料,还要把料石加工成带锥度、弧度的形状,然后按门圈、窗圈弧度,严丝合缝的垒砌好,支掩牢固,周正平展。厢房多为石木结构。大门口、门楼为双坡瓦屋面,配有精致的门墩、隐峰、匾额、上马石、拴马环等。具有北方山区古代石头造房独有的特色和气质。

3、卢氏旧祠堂

18世纪建造的卢氏祠堂,四梁八柱,古式瓦房建构,五脊六兽,甚是壮观,堂内陈列卢氏族谱,供族人拜祭。

三、水窖、小口旱井、石井

卢峪村建村以来困扰全村的主要问题是水。数代人纯粹是靠天吃饭,靠天吃水,“卢峪,卢峪,吃水当油”,形容卢峪缺水的程度。先祖们为了解决这个问题,想尽了各种办法,采用了各种方式找水、蓄水,解决人畜的吃水问题。清道光年在村中央宽敞、较低地段(前头街口)地下,用石头建造了一个长12米、宽5米、高5米的水窖,解决全村人畜饮水问题。此水窖的建造方式与券石窑大致一样。挖好地基,打好基础,垒好金刚墙(受墙力)制好拱圈模型(用土和木料),用石块板券拱,合口。但不同的是,要在所有石墙与井壁间及井底部,全部用上好的粘土和白灰制成较硬的胶泥,筑起一道30—40公分厚的防漏墙(层),此防漏层是建造水窑的关键,制造工艺较特殊。先把上好的粘土浸泡开不能有杂物和颗粒,然后掺适量白灰和泥。经反复拍打,晾晒,把其和制成既有粘度又有硬度的胶泥,将其一层一层随井壁造成30公分左右的泥墙,然后用大锤子或撅脑(小板撅)用力仔细将每层砸实黏好,使之不漏水。此胶泥在水中越泡越不漏水。打好此防漏墙,将水窖内部处理好后,开始垒墙、券拱、填八字壕,制面封顶、砸顶。到此水窖就制好了。所有在水窖周边居住的人家,在下雨时都将自家的院落、街道清扫干净,待下雨时让房上、院内、街道所有的水全部流入水窖蓄存,以备使用。此水窖的水供全村人使用,因此村人称此井为“官井”。随着人口的增加,一口水窖蓄水不够使用,后来用此方法在卢氏祠堂后边又建了第二口水窖。当时,正常年份基本可满足全村的生活用水,但遇到旱年吃水又成问题,所以有些较富裕的家户在自己地里建造一些“小口旱井”用之蓄水,水年将水蓄存,旱年用之。“小口旱井”的建造要具备三个条件,一是建造地理位置不能太高,低处纳水面积大,好蓄水;二是土质不能松软,土层要有抗压的韧性;三是土层尽量要够厚,以保证井的深度够深。“小口旱井”还有三个好处,一是占地少,下边蓄水上边可耕地;二是蓄水量大;三是选址灵活。所谓“小口旱井”是指井的口很小,只有0.5米见方,井底很大,一般直径为6米—12米,井身为葫芦状,井深根据土层厚度而定,一般为6米—10米。这些井一般建在地里,除满足吃水外,旱年还可点播庄稼。“小口旱井”建成后还要配修一些水沟、水道,以便将山上流下的雨水拦截到井内,多贮一些水。

“小口旱井”的建造方式与石头水窑的建造方式不同,先将井筒据计划稍大按“葫芦”状挖出来,然后用上好的粘土和白灰制成的胶泥(与水窖用的胶泥相同),在井底和井壁四周紧挨井壁打一层20―30公分厚防漏墙(层),一直按井壁形状打到井口,此防漏墙的作用一是防漏,二是防止井壁长期浸泡后塌落,前功尽弃。打防漏层是将胶泥铺一层,然后用锤子,撅脑(小板撅)一下挨一下,一遍一遍的把胶泥砸实使之上下粘结好,表面整齐,且要随井形建造,是个费时费力的技术活,现在会做井壁的人很少了。防漏墙的厚度也有讲究,打厚了既费物料也减少蓄水量,打薄了不能保护井壁,且防漏效果不好。这样的“小口旱井”卢峪村原有30多口。卢峪村的水窖、旱井在当时是珍宝,它的确在人们的生活生产中发挥了相当大的作用。至今卢峪村的两个水窖和部分“小口旱井”保存完好。

解放后为了提高扩大雨时的蓄水能力,在村北东坡随地形走向和土层深浅在地下挖了宽2.5米、高2.2米、长300米的蓄水洞(俗称水帘洞),并在洞的最低处安装了开关,准备多蓄水为生产服务。此工程虽费力不小,但因设计和技术原因没有达到预期的目的,现在部分工程保存较好。尽管如此,也没有削弱卢峪人找水的坚定决心和意志,经人勘测后在村前三亩地,硬是人工一锹一锤一錾挖了一口60米深的石井,但是出水量很不理想,后来又在村下北斗槽口打了一口30米深的石井,未果。由此可以看出卢峪人找水的决心和意志之坚强,付出的辛劳和代价之硕大。直到1979年在卢峪岭打出了一眼出水量大、水质好的机井,解决了卢峪村人吃水浇地的难题,家家户户都用上了自来水,彻底结束了卢峪无水的历史。

四、梯田

卢峪村地处井陉县城西北山区的一个宽均不足百米,长不足2公里的山谷中,主要土地是根据自然地形,切里垒外,取高垫低,修造而成,经数代人的艰苦勤劳,硬是垒石堾1万多米,高的有数丈,低的有数尺,造地1000块,大的有6亩,小的只能卧下耕牛。一沟五洼的层层梯田不仅养了十几代人,且创造了当时的高产量,成了富裕村,是卢峪村宝贵的物质文化遗产。

五、古土窑

在村偏南的上方有个岭称叫南岭,此岭的下裙部两边都是土岸,土质坚硬,土岸高15米—20米。在土岸的阳面有三眼土窑,阴面有两眼土窑。深5—6米,宽3.5米—4米,高3.5米。据老人们口传说这些土窑是清嘉庆年先祖卢喜顺初来时建造并居住的。当时来此山沟荒无人烟无房可住,先打了几眼土窑安身,开荒种地养家糊口。据此土窑已有300年历史,至今已无人居住和使用,阳面三眼还可看到,阴面两眼只有遗址。

六、盘山道

清道光年间,卢峪人在海拔550米“羊肠屈曲艰步履,令人到此欲销魂”的鹿耳岭上修成,长1000余米,宽1.5—2.5米的盘山路,全部用石块砌路面,共有八个胳肘弯。抬轿娶媳妇走到这里转此弯,必须要打倒肩才能通过。此路虽然不宽,弯虽很多,但在那个年代把它建在这么高、这么陡的半山腰,切里垒外,石堾高的要垒七八米,路面全部用石块铺砌,其工程量,其难度,是可想而知的。就是这么难,就是这么险,在勤劳、智慧、英雄的卢峪人手里硬是把它建成了。

此盘道的建成,接通了平山及周边通往井陉乃至山西的黄金商业通道,各类商人、驮队昼夜不停,将路面磨得在阳光下就能反光,可见此盘道的重要与繁忙。在清道光时期是井陉境内两条商道之一,俗称“官道”。卢二岭盘道是此通道的咽喉,为繁荣井陉经济做出了贡献,应记入史册。

七、石碾、石磨、石槽、小皇磨、碌碡

卢峪村有清时古石碾5台,石磨4盘,是古代村民生活必需品,是粮食加工的主要工具。从石臼时代到石碾、石磨是时代的重大变革。平时村民将粮食加工成米面,过年过节更是如此,因石碾石磨加工出来的米面味道更好。小皇磨是用来加工豆腐磨沫和煎饼磨沫的,一直沿用至今,因用它磨出的沫做成的豆腐、煎饼口感非常好。碌碡是一种石制工具,主要用来在麦场、谷场压扎脱粒,家家户户均有。石槽是用来喂马、洗衣等用,长3.5米—4米,宽0.6米—1米,凿制石槽要选上好石料,否则会前功尽弃。这些石制器具都有一定的历史价值。

八、修梯田留跌水槽防洪造田法

这种修梯田留跌水槽防洪的造田法,是卢峪村的祖先们经历上百年在山区修造梯田的实践中总结出来的行之有效的好方法。它主要针对有一条主山沟(主河道)两边有小沟、小洼、小岔地形的山区。其方法是:在每个小沟、小洼、小岔修地时从距山坡最近的梯田第一道、第二道石堾的根部留1米多宽的水槽,其他地块不必全部留。到了大沟(主洪道)因各沟、洼、岔的洪水都集中到了主沟里,所以在大沟修地时每道地堾根部均要留2米左右的跌水槽,并把跌水槽周围包括底部用石头垒砌,以防冲毁。跌水槽的作用是当洪水从地堾上面滚落下来时不易冲毁土地,缓解洪水水流速度,沉淀洪水中的泥沙,减少对其他耕地的淤埋和破坏,从而保护了耕地,还能积存一些水备用。各小沟、小洼、小岔的修造方法与此相同,跌水槽的作用是将从山坡上滚下来的洪水中的泥、沙、石块拦截在第一块、第二块地中,对其他地块不产生或少产生影响,从而更减轻对大沟土地的冲击,这叫层层防护,道道把关。这是集数代人的智慧,经过多年的积淀总结出来的实用有效的好办法。这种修田造地(梯田)的方法至今在北方山区仍有真实的实用价值。

12、非物质文化遗产

一、传统戏剧

1、晋剧

卢峪村虽然只有80多户280口人,但年青人较多。60年代初经卢现倡导,村里支持好者捐款筹办了一个晋剧戏团,购买乐器、服装,请教师、挑选演员,文武场都很顺利,年青人积极性很高,人才很充裕。因人口少,有一家姐弟俩、姐妹俩、父子俩都参加剧团的。经过两年的勤学苦练,培养出了扮像俊美、喷口好听、表演上乘的小生演员卢端端,青衣演员卢雪枝,老生演员卢顺喜,黑头演员卢毅,大弦演员卢黑小等优秀演员,排演了《九件衣》、《芦花》、《三哭殿》等剧目。从64年始每逢年节、正月都去各村演出,在小作剧院出演《九件衣》时,卢端端、卢雪枝的表演赢得多次掌声。65年冬还到桃王庄慰问修国防公路的民工,都得到了好评。还参加过全县的会演。因为热爱戏曲,不愿意因结婚耽误唱戏,卢端端、卢雪枝都是在文化革命开始不让演旧戏后到73年才出嫁的。文革中剧团改为文艺宣传队,由卢毅和卢连毛出演的天津快板剧《访印尼》在县调演中得了优秀奖。受文革影响剧团没能象以前一样发展壮大。到80年剧团重新组织排演过现代戏《红灯记》、《挑女婿》,但因种种原因没能坚持下来。

二、杂技与竞技

高跷队

卢峪村高跷队是青年们自发的一个文体团队。在村成立剧团以前就有了高跷队。卢峪村高跷队的主要道具是用山木头和结实木头自制的高1.2米至1.5米的脚蹬高跷,演员们蹬上去后要做好多表演姿势,动作优美,难度较高,有扭秧歌、跳涧、跨梁、上台阶、金鸡独立等。平时有许多年青人参加练习,技艺好的可参加比赛。如有赛事本队内部先进行竞技比赛,选拔选手出赛。1962年冬,由卢黑小、卢吉来、卢永智、卢鹏、卢智、卢三昌、卢金奎、卢雪魁8人组成的高跷队参加小作地区的比赛,在五个比赛项目中,四项得了优秀,夺得总分第二名。

三、传统手工技艺

1、做粉条

原料为新鲜红薯。

制作工序:先将新鲜红薯洗净粉碎磨沫,用净水浸泡,取出杂质沉淀取芡,打芡和面,用特制漏瓢漏到开水锅里,煮熟捞出挂到架上晾晒,待干后包装封存。这是正宗的红薯粉条,既耐煮又香脆,不论煮、炒、炖任何做法,都非常好吃。

2、煎饼

用料玉米、豆类、小麦、食用油、花椒

制作方法:先将玉米、豆类、小麦用石磨破成片状,用清水浸泡数小时,待将它泡软后用小皇磨(手搬磨)将其磨成沫,一并加入调味料花椒少许,然后用特制煎饼鏊子,下面用杂草、麦秸烧火(不能用硬柴),上面摊制煎饼,薄如纸,煎饼味美可口,营养丰富,很受欢迎。

3、咸食

用料:白面、玉米面、盐。

制作方法:将白面、玉米面或豆面、米面等和在一起,加水稀释到稠稀适合,加些菜叶、树叶或葱放少量食用盐,用鏊子摊制。非常软和好吃,是日常生活的常饭。

4、年糕

逢年过节蒸一锅年糕是卢峪村的常规习俗,也是历代传下来的拿手手艺。做年糕先将浸泡好的粘米用石碾轧成细面,加少量玉米面,上锅蒸制并加大红枣或大红豆,待蒸熟后出锅切成块、片,晾凉后存放,也可趁热食用,既粘又甜又香,非常好吃。

5、抿絮

也叫“抿蝌蚪”,以豆面为主料,掺少量白面,或以白面加少量玉米面也可,温水和成软面。锅里水开后,用“抿絮锄”或手掌在“抿絮床”上用力抿面,边抿边煮,煮熟用笊篱捞出后,形似蝌蚪,浇上卤汤即可食用,吃着软滑爽口。也有人在咸饭锅里抿一些抿絮,以增加咸饭的稠度和“饭茬”的硬度,也可先在锅里滚出菜叶,再抿上抿絮,撒些菠菜叶等,用少量的油喷上葱花,尤其是山上采来的山葱花更好,俗称“一锅熟”抿絮,其味道更好,一般家户中午饭多以此为主食。

6、捞饭疙瘩杂面汤

先用开水将小米煮熟,捞在盆内按实。然后就米汤锅煮些菜叶并加适量盐,稍煮后,再用水磨玉米面掺粘米面做成的“疙瘩”(先将两种面和成较硬的面,用擀杆把面擀成饼,用刀切成“菱形”或用手搓成圆形均可)倒入,稍煮后放杂面条,滚几滚即熟,再用食油喷上葱花,吃时先盛半碗捞饭,上部浇上疙瘩杂面汤,其味道鲜美可口,而且耐饥。家户如果修房盖屋,用人帮工常吃此饭,以示犒劳。有时婚丧嫁娶也吃此饭。

7、炸云头、炸掏果、柿花

用温水加少量盐和成白色面,再用温水加软柿子或红糖和成等量的红色面,分别将两块面擀成薄(约0.5公分)饼状,叠放在一起卷成长条,直径约2公分,切成薄片,呈椭圆形,放入开油锅中炸熟,两色面卷在一起,切开的断面红白相间,如云层卷头,故称“云头”。在逢年过节或婚丧嫁娶宴席上做大锅菜食用,配白菜、粉条、豆腐等谓之“云头菜”。另外,如果将上述和面用的水变成食油和面,炸出的云头即成“酥云头”,吃起来香甜酥软,一般在宴席上装盒干食。炸掏果、柿果,和面方法与“云头”相同,区别在于:炸掏果时将红白两色面分别擀成薄饼,叠放在一起,厚至4至6层,切成长方形,中间用刀切成长条口,拿起翻掏成麻花状,放入热油锅中炸熟。炸柿花是将叠起的薄饼切成方形,边长约2寸,在四个对角上各切两刀切口(相距约半寸)中间相连,在此面片面再放一个边长约1寸,四边正中各切一刀切口中间相连的红白双层方形面片,四周捏起合向中间,如荷花瓣状,最后将下面大片四个角的四个切口长条捏起围向中央,成竖起状,放入热油锅中炸熟。炸掏果、柿花主要年节供奉神位时使用的。撤供后老人儿童食用,香甜酥脆,凉食、蒸热食用均可。

8、山药面饼子、山药面饸饹

将山药面用开水泼面,捏成饼子上锅蒸熟,可把饼子切成片像吃扒糕一样直接蘸蒜食用,也可把饼子用饸饹床轧成饸饹,浇上蒜汁凉拌食用,或者用凉熟菜(用芥菜根擦丝和叶切碎后腌制成)微炒后食用,特别爽口好吃。

9、苦垒(也叫挠挠)

有两种做法,蒸、挑。蒸,将玉米面加少量水和食盐搅拌后,形成干温适中的面团,再加入适量的菜叶,(如白菜叶)树叶(如炸制过的洋槐叶、洋槐花、黑黑叶等)上蒸笼蒸熟;挑,先将锅水烧开,放入备好的菜叶、树叶和食盐略煮,然后把玉米面均匀的撒在叶上,待菜叶和玉米面都煮熟后,用铲子、筷子将其搅拌均匀,稍闷一会即可食用。初春用榆钱、洋槐花和嫩叶做成的挠挠(苦垒),配些大蒜泥或辣椒,味道更好。这种食品是家户的家常便饭。

10、荆、柳条编织(制)

用荆条编织成各种生活、生产用具,如挎篓、宅筐、筐子、花眼篓子、叉篓等各种各样供生产之用。用柳条脱皮后编织成提篮、小筐子、小笼子等供生活之用,既干净轻便又实用。

11、编蒲墩、编草帽

用玉茭皮做材料,挑选后用水浸泡,干湿适中,编成辫再制成平的、圆形的、长形的都可以。再者不用编辫,只用玉茭皮根据需要编制成厚的,墩形的蒲墩,各式各样,朴素、美观、实用。用麦秸杆编成辫,根据需要再缝制成大小草帽,下地干活、下雨时使用。

12、搓麻绳儿、纳鞋底

旧时人们下地穿的鞋都是自己做的,第一耐穿,第二养脚。其做法是,提前用旧衣、旧布焙好夹纸儿,然后用它根据鞋底样儿制成合适的鞋底,一般用多层夹纸儿制成1公分厚的鞋底。用麻皮搓成麻绳,用它来纳制鞋底,密密麻麻,整整齐齐的针脚,纳制的鞋底非常耐穿还养脚。搓麻绳儿、纳鞋底是北方农村妇女必修之课(必须会做的针线活儿)。

13、石窑土顶保温建房法

石窑券好后,将“八字壕”填平,不用炉灰、矸石砸制屋顶,而是用土一层层压制屋顶,一般屋顶的厚度在1米以上3米以下,最上面的几层要用土掺少量白灰面压实,这样制成的屋顶既经济又保温,麦收屋顶还能当麦场使用,节约了土地,一举多得。这种屋顶夏天太阳晒不透,冬天冻不透,所以住这样的石窑洞冬天暖和夏天凉快,不用空调不用电扇,非常舒适。但这种屋顶要注意表层维护以免渗水,每年夏天雨后或人工泼水撒些麦秸,用碌碡把屋顶表面压实压光,边边角角要碡子砸实砸平,不让其存水渗水即可,维护成本较低。在旧时经济基础不好的或离地近取土方便的都用此法压制屋顶。这些方法都是农耕时期乡民们靠智慧发明的,即实用又有效的建房方式。旧时,在卢峪村有好多这样的土顶窑洞,至今沿用,保存完好。

四、民俗

1、节日民俗

(1)、春节

过春节俗称过年,“进了腊月门,闻到了过年味”,腊八日一过乡村的街头巷尾不时传来忙年民谣声,“孩子孩子你别馋,过了腊八就是年。吃腊八粥过几天,赶集去把年货办。二十三糖瓜粘,二十四扫房日,二十五做豆腐,二十六割年肉,二十七杀公鸡,二十八把面发,二十九蒸馒头,年三十捏扁食。除夕守年合家欢,大年初一去拜年。”这首民谣形象的说出了过年忙碌和喜庆。劳作了一年的人们进入腊月都会根据各家的贫富、需求到集市上购买一些吃的、喝的、穿的、戴的、用的以备过节,每年的备年货从赶集开始。购物后要给大人孩子缝制新衣,一般家庭平时穿戴不太讲究,但过年时都要添制一件或一身新衣,以示新年有新衣。腊月二十四是扫舍日,家家户户都会将各屋的每个角落彻底清扫一遍,把窗口纸换上新的,玻璃擦的透亮,屋内的装裱都换上新装,除尘迎岁。每年春节食用的各种食物,制作是很讲究很繁琐的。先得将米面用石碾、石磨碾成粉、磨成面,因这样加工的米面制成的食物味美正宗,尽管费时费力也要这样加工,且加工时因大家都集中使用碾子、磨子,所以要挂号排队,有时能排到腊月二十八。加工好米面要制作成熟食物,摊煎饼,先将绿豆、麦子、小米等原料上石碾或石磨磕成渣子,去皮去糠后,将渣子用水浸泡在缸里或桶里数小时,用小推磨或手搬磨把渣子磨成细沫,支起煎饼鏊子(平面圆形,中间稍凸,四边带腿的铁制器具),备好软质柴草,用盆盛沫,待鏊子烧热后用油擦子往鏊子上擦些食油,然后用勺子舀上沫倒在鏊子上,用抹子(用高粱秸杆制成)快速均匀的将沫推满鏊子,三五分钟后,煎饼已熟,用铁铲将四周铲起用手把煎饼揭下来放在用高梁秸杆拮成的篦子上,就能食用了。摊煎饼讲究技巧:鏊子热、手轻快、力均匀、火均匀,这样摊出的煎饼既熟也不糊,薄如纸,香可口。做豆腐,主要原料为黄豆,先将豆子磕成渣子,用水浸泡数小时,再将渣子磨成细沫,然后将沫倒入盛开水的大缸中搅匀,在大锅上放置挤豆腐的架子,用易透水的包单布盛沫子,包好后双手用力将沫挤压干净,把豆渣倒出,再换再挤,挤完后将豆浆汤烧开,用卤水点制豆腐,豆腐脑凝集在一起,把它换到包单中,待水控净,上面加平板重物,压得平平整整,豆腐制成了。将豆渣和粘米面和成面可蒸成豆渣窝窝,既粘又香,非常好吃。当地人流传一种习惯,正月十五以前不蒸干粮,节前要把半月二十天甚至更长时间的干粮要加工制作完毕,所以需用加工的很多,如蒸年糕(撒糕)、蒸馍馍、蒸糖包、蒸花卷、蒸枣圈,上供用的枣糕、年糕、炸云头、炸面筋、炸掏果等等。加工成后将其分类储存在陶瓷大瓮内备食,一直吃到正月十五以后。做完了吃的,购下了喝的,制好了穿的,到了年根,就该布置过年气氛了,贴对联、贴“福”字、贴窗花、贴年画、贴门神、供神牌、天地神、土地神、老母、家堂神、灶王神、财神,家宅六神均得供齐。所供各神祇的位置有一定之规:门神,供在大门左右两扇门正面中上部;土地神位多数供在大门影壁墙下方正中;灶神位多数供在专事烧火做饭厨房里,锅台上方山墙上;天地神供在堂屋外左边墙上的天地庙龛内;家堂、老母、关公供在堂屋内正墙上;观音一般供在堂屋内或院里的南墙上;财神位供在堂屋西北墙角处;祖宗爷供在堂屋门后或侧间内。到了除夕夜,人们都彻夜不眠坐等天明,俗称“熬年”、“守岁”。一家人坐在一起吃团圆饭,喝春酒,一边吃糖果嗑瓜子,一边听老人讲古话、讲故事、唠家常,不知不觉到天亮。交夜时(除夕夜12点)大家都燃爆竹、鞭炮喜迎新的一年到来,具有辞旧迎新,吉祥兆头之意。大年初一早晨吃罢新年饺子要先去给同族长辈拜年、磕头,再去给外族长辈拜年。初二年青的夫妇要携儿带女去给丈人(岳父)家拜年。初三到十六可到姑姑、姨姨、姥姥、舅舅家拜年走亲。但初五这天忌走亲访友,也不准串门,在家吃“破五”饺子,放大炮将穷气、晦气都崩走。“破五”后新的一年又开始了。

(2)、元宵节

正月十五元宵节是新一年第一个月圆之日,是个观灯赏灯的节日,人们除观灯,也可看到各类的文艺节目演出。夜晚烤柏灵火(柏林火),正月初十在外面采些柏树枝回来挂在大门口两边,到正月十五晚把它取下来到门前点燃焚烧,人们围在周围烤火,据传说,烤柏灵火能驱邪逐疫,强身健体,人们参与性很强。

(3)、二月二

龙抬头,抬头遍地见耕牛。家历的二月初二,民间认为是“龙抬头”的好日子。在二月二这天大多数人家都要摊煎饼。二月初一晚前都要把水缸担满水,因为二月二清晨忌担井水,怕碰伤龙角,惹怒龙王爷后不给下雨。二月二人们都喜欢剃头理发,传说是二月二是龙的日子,在这天剃头理发是“剃龙头”主吉利。过了二月二,预示着春节到此结束,农耕开始了。

2、婚嫁民俗

男大当婚,女大当嫁,旧时男女完婚受“男女授受不亲”封建传统影响,婚姻大事只能听父母之命,靠媒妁之言,还得按程序一步步走下去。

(1)、议婚

也称“说媒”、“提亲”。媒人在婚姻中是个不可或缺的角色,俗称“明媒正娶”。说媒提亲,一般是先由男方托媒人到女方家说合,首先把男方的家庭状况向女方说明,如果女方认为条件差不多,就托人打听男方家的全部情况,如果觉得合适,男女双方就可商订彩礼数额,双方同意下步就订婚。

(2)、订婚

一般选择双月双日。订婚要由男方的长辈或兄长偕同媒人到女方家,携带女方所要的订婚彩礼聘金、订婚信物。将其交给女方,订婚之后,男女双方就可经常到对方家走动帮忙。

(3)、递期

也称“传书”、“下书”,一般是在娶亲前段时间选择“吉日”举办。此日男方长辈偕同媒人到女方家,抬上“递期”馍馍,同女方商定娶亲日期。递期馍馍数目由女方提出,每个重半斤以上,用“头箩面”蒸制,点上红花点或红喜字,递期时还要带上几棵大葱和一把用红纸捆上的粉条,称谓“带菜”。清点完聘礼,商定好娶亲日期,女方接待来客,并将刺锈品、枕头、钱袋等回赠男方。娶亲日期定好后女方将递期馍馍分送给亲戚,告知女儿出嫁的日期,亲友着手做“送饭”的准备。男方也把迎娶的日子通知自己家的亲戚,让其如期参加。

(4)、迎亲

俗称“娶媳妇”。先婚礼筹备,置办家具,装点新房,备吃备喝备家伙,请妾、请客、请帮工,觅吹手、聘厨师等等,事多无比。迎娶时,队伍庞大,炮手开道,吹鼓手奏乐,新郎穿礼服戴礼帽插金花,十字披红,乘高头大马前边引路,男女陪客乘轿或骑马,后跟空闲轿和马,供新娘及送客乘骑,非常热闹。迎亲队伍到女方家门口,炮手放炮,女方迎新郎进门,款待“下马面”和招待娶亲人,新娘头盖红头布,由其兄长抱入轿中,由女方家起程时,新郎骑马先行,男娶客随后,新娘花轿紧跟,男送客分列左右,手把轿杆前行。迎亲队伍返程不走同一路线。迎亲队伍前边有个人拿一块红布,遇到路边有庙宇、戏楼、水井、桥阁时,要用红布遮挡一下。回到男方家进门口,新郎要迈马鞍,新娘要迈火盆,入洞房前要拜堂,铺床安被,入洞房后要揭盖头等等。中午时分要设宴款待亲戚朋友,女方亲戚在吃饭前要折食奁。男方亲戚朋友要随“份子”(上礼)。晚上,年青男女要闹洞房,新媳妇要炒“干粮”,闹得越热闹越好,日后日子越红火。

(5)、婚后礼俗

婚后第二天早晨新郎新娘给长辈磕头,“认亲”,长辈们要给“磕头钱”。小辈们及嫂子、侄子、小姑都可在这个环节中和新娘逗闹取乐。办完此项后新娘要回娘家“回面”。娘家要派人到男方家接新郎新娘。第三天,男方要派人接新娘回家,隔两日娘家人将新娘送回男方家,这就是“回三住六”的习俗。满月时,女方要回男方家过月,拜节。新婚第一年春节,新郎新娘要回娘家给父母拜节。新婚后第一个麦夏后,由新娘的婶子、大娘、三姑六姨等女眷长辈,带上馍馍篮子,到新娘的婆家看望出阁的闺女,婆家热情招待。此新婚习俗礼节结束。

3、丧葬习俗

旧社会,村民生前节衣缩食,竭勤竭俭,死后晚辈极力铺张,葬礼仪式复杂繁琐,可谓“薄养厚葬”,又有“生在北京,长在天津,死在井陉”之说。

(1)、送终

老人或病人真正死亡(称咽气),咽气前老人在弥留之际儿女们要在榻前守候,老人能见到儿女们都在身边,称“得上济儿了”,老人才能瞑目而去。

(2)、装裹

人病垂危,速着衣冠,否则咽气后肢体僵硬不好穿衣。装裹衣着,有5层、7层、9层之分。里穿单衣,中穿棉衣,外着外套。男者一般外罩长袍马褂,头顶瓜壳帽;女者穿花衣女蟒袍或花袍裙子,罩手帕,头戴凤冠。不论男女穿戴越好越体面。

(3)、停灵

停灵位置为上房门口内,男左女右。灵床是用两条长凳,上面铺长门板,门板上铺谷草、芦席,再铺褥子。然后将尸体移到灵床上,死者仰卧,枕头里装红土,脚下垫脚衬,口中含口含钱。停灵就绪后,儿女及晚辈赴村中五道祠烧“断气钱”,表示送死者灵魂到地府报到。

(4)、请主事

停灵完毕,死者寿终正寝。要请本族长辈,到家“主事”,按排操办丧葬事宜,同时要通知族中人来帮助料理丧事,俗称“当撺掇”。

(5)、请人主及报丧

所谓人主,是指死者的主人家。死者为男性,请死者的姥爷家的舅及表兄弟,女性请死者的娘家伯、叔、兄弟、子侄。请人主一般由孝子一人前去,进入人主家门先磕头,呈明父或母“没了”,忌说“死”字。同时,禀明死亡时间及“出丧”日期。人主家其他亲友可由人主家代为通知。其他亲戚、朋友由丧主家派人去通知,称为“撒孝”。

(6)、戴孝

也称“穿孝”。根据与死者关系,辈份不同,“孝”的规格也不同,死者的儿女为孝男孝女,穿重孝“大孝”,论件数分为四件孝、三件孝、两件孝、单件孝,孝的规格、样式也不同,穿戴方法、制作方法都不一样,很是复杂,要有专门负责拆孝的人。出殡前所有的孝服均谓“生孝”,穿孝服之人戴孝不能出门外,更不能去别人家,只能在丧主家。

(7)、雇吹手

也叫请吹鼓手。要提前约定,出殡前一天傍晚赶到,前半夜要吹奏“动响器”,出殡当天吹奏一天,即吹席,也为死者送行。

(8)、请阴阳、摆灵桌

请阴阳做纸,也叫请“阴阳仙儿”,要推定出殡下葬的时辰,所谓趋吉避凶,要剪“岁数纸”,糊引魂幡(俗称“引坟杆儿”),糊“孝棍”,剪“买道儿钱”等。摆灵桌。灵桌摆在停灵房屋门口外一侧,灵桌上方贴一张白纸,中间写大“奠”字。灵桌上摆放面制猪、羊、寿桃等供品,左角放一盏油灯,称“万年灯”,右角放一小罐,称“遗饭罐”,灵桌中央放一香炉,炉中点燃一柱香,由家人不停接续,不使间断。灵桌备一砂锅或砂盆,供前来吊祭的亲友乡邻烧纸之用。

(9)、烧“还魂钱”

停灵后不论停放几天,每晚死者的晚辈要到村五道祠或五路口,为死者烧“还魂钱”,给死者送路费。出殡前一天晚上烧“还魂钱”时,要给死者送马,孝子们将马同烧纸一起焚化,象征死者骑高头大马入阴间。

除此之外,孝子们还要轮流守灵,灵房不能离人。

(10)、制备棺椁

也称“割棺材”。要选好的木材,雇木工割制棺材。掘墓,也称“打墓”,有土墓,有券墓,将选好的墓址中的土挖出,用石头或砖像券石窑一样将墓券好。有旧坟茔的要按辈份位置打墓。

(11)、收殓

也叫入殓,是将死者由灵床上抬入棺中并盖棺盛殓的一个过程。入殓前,孝男孝女哭灵,入殓时不许豪哭。将棺材抬至门口处,头前尾后,门里门外各一半,棺内铺谷草再铺芦席,孝子们向棺底撒铜钱(现撒硬币),谓“垫背钱”,之后连褥子抬起死者的尸体平放入棺内,整理好衣衫鞋帽,不要凌乱。尸体旁掩一缕麻,周围用谷草、棉花、旧衣服之类掩紧,最后请人主、亲眷再看一眼死者遗体,之后盖上蒙单,抬起棺盖,盖上棺盖,用铁钉把棺盖固定在棺帮上。此后,孝女留在孝房内,孝男在棺盖上越出,到灵桌前,长子执“引魂幡”,余者执孝棍,依次跪在灵桌前嚎哭举丧。

(12)、出殡

又称出丧。死者入殓后,鸣炮三声,主事率本族及亲戚,在灵桌前磕头致祭。揭去灵棚,把棺材抬到大门口外宽敞地,在棺材上绑横杆,抬杆,供八人抬棺前行。出殡时要路祭,通常为三祭,头祭为人主家,二祭为外甥、女婿,三祭为合祭。祭完后,吹鼓手和其他送殡者不再前行,要绕路返回,孝男孝女要直送灵柩到坟地安葬。

(13)、下葬

当灵柩运到墓穴前时,孝子要先入墓穴内用笤帚清扫干净。用大绳吊起棺材徐徐导引棺材到墓穴内,调好向。放入“遗饭罐”、“万年灯”,然后垒砌“衙门口”,然后烧纸祭墓。一名老者拿起“引魂幡”走到墓穴旁,左右晃动,口中念词:“手拿引魂幡,来到墓门前,黄金入了土,孝子填三锨”,孝男孝女各执铁锨填土。然后打墓的、送葬的一起动手填平墓穴,堆起坟头,按好祭台石,把“引魂幡”插在坟顶上。完毕后鸣炮三声,以示下葬完毕,将“岁数纸”和其他丧事用纸点燃,孝子们摆供品、纸码、香锞,下跪磕头致祭。最后将孝帽尾部捆紧,腰里的孝麻掖紧,女子把包头布长尾盘起绑牢,谓之“熟孝”。回家路线,女性不走原路,要绕路而回。到家门口,有人备下“灯花”,孝子们、送葬者依次在“灯花”下钻过进入家中,传说可“除晦消灾”。送葬完毕后,丧主家备“回灵席”款待帮忙者,孝子要给主事及帮工者敬酒,谓之“谢孝酒”。第二天孝子要带上礼品,到人主家给长辈们磕头,谓之“谢孝”。

(14)、复三

安葬后第二日,孝子们要到坟上烧纸祭奠,男者磕头,女者坐地痛哭。每上一次坟,孝子要把插在坟上的“引魂幡”向上拔一点,连拔三次,之后任其自然倒下。第三日,孝男孝女、人主家、本族近支,至近亲戚,都要带供品,香、纸到坟前致祭,丧主家备席招待,谓之“复三”。

之后还有“过七”,每七天烧纸一次。过百日,烧“百日纸”。死者故后百天以外遇上清明节要给死者上“新坟纸”,俗称“做新坟”。之后就按一般祭祀习惯上坟。

4、祈雨

逢旱年,村民到龙王庙用大圈椅将龙王爷神位抬着,有锣鼓乐队、唢呐,敲锣打鼓进行踩街,参加人员(人越多越好)头戴用柳条编制的帽子,转街完毕,在龙王爷神位前摆香案,上供祈祷,求龙王爷快降甘霖,以保丰收。就算不是旱年每年的七月十五也要到龙王庙上供,以求风调雨顺。

13、自然遗产

一、古槐

生长在卢峪村中央的这颗古槐据老人口碑相传,建村前就有这颗槐树,究竟是什么年代栽种不得而知,树冠有600平方米,树干直径1.5米,树高60多米,干枯的树干空洞中能容纳2个成年人并立。根据此树的形状和槐树生长速度,估计至少有千年以上树龄。

二、石龟

村南六亩地中央有一块石头,形似乌龟,人们称之为“龟石”。大家都知道它在那里对耕种土地极为不便,但多少代人都没有人敢动它,它从哪来,什么年代来的,其中有什么神秘,谁都不知道,至今仍在那里。

三、鸡冠梁、鸡冠龛

村东山上自然形成一处山垴,它的后部与山脉相连,前部不与正常走向一致,而且凸了出来,并形成了山崖状,好像有人将一块巨石摆放到那里一样神奇,其形状酷似大公鸡的鸡冠,所以人们称此垴为“鸡冠垴”其山梁称为“鸡冠梁”。也有人说它像旧社会富豪家子弟们戴的“公子帽”。总之,此处山景生来较为奇特。此垴长90米,高60多米,山垴的下边是个100多平米的大石龛(鸡冠龛),高约0.6米―2.5米,能装下数千斤山草,也能容纳200多只山羊避雨或乘凉。站在此山垴上往下看,卢峪村每个角落尽收眼底。几百年了周边村庄人们都说此为卢峪村的吉祥山,它护佑卢峪人世代吉祥平安。

四、蟒窝

俗称“蟒洞”。鹿耳岭上有个哑口,在哑口的偏南处有个洞,史记称“蟒洞”,民俗称“蟒窝”。洞口高有2米,宽有1.5米,洞里四五米比较宽敞,再往里,只有一米左右粗,究竟有多深无人敢进去探查,用矿灯是照不见底的。传说,这里边住着大蟒蛇,时有人畜被它伤害,后来被人设法除掉了。只留下现在的蟒窝洞,站在洞口感觉有丝丝的凉风,究竟它通到哪里,无人知晓。

五、鹿耳岭

无儿岭,现称卢二岭及盘道。

鹿耳岭是井陉历史悠久的一座名山,与大台山、苍岩山、天台山、凤凰岭、乏驴岭等山川一并载入大清雍正八年《井陉县志》:此岭在县北三十里,岭上建有广生祠。此岭山高坡陡,路人难行,甚是险阻,一失足而身即陨,因而又叫“无儿岭”。清道光年间,卢氏族人卢文旺带领全族人效仿愚公在此岭的半山腰切里垒外,劈山填豁,修建了一条长一千余米,宽1.5---2.5米蜿蜒起伏,坡度适中的盘山道,为了保证质量,经久耐用,路面全部用石块砌成,其工程量和修建难度,在那个年代是可想而知的。此路的建成充分体现了卢峪人的勤劳、坚毅和智慧,感动了世人,尤其是商贩们,传为佳话,更重要的是建成此路接通了从平山及周边通往井陉县城、井陉矿区乃至山西的商业通道。推车的、赶骡的、卖粮卖棉的、驮炭的、驮陶瓷产品的各类商贩车来人往,络绎不绝,是当时井陉境内第二条商业黄金通道。有民国二十年《井陉县志》记载为证:鹿耳岭,在县北南北宅乡之北,库隆峰乡之西南,距县治三十里,以山胁两开,形如鹿耳,故名(参《畿辅通志》),或呼为无儿岭。因其路甚险阻,一失足而身跻陨地。岭上,为南北往来之小径,其先危岩送嶂,人迹略通。后有卢氏者,结舍岭之东麓,父子孙曾,世世热心于修路之义举,今已介然成大路焉。岭上有广生祠,推建祠者之原意,盖谓“广生”即可补“无儿”之缺耳。明天启时,南寨焦姓,曾施茶于此,今碑石尚存。岭之南偏,半腰间有洞,土人呼为蟒洞。相传,昔有巨蟒据居,时伤人畜,后被人设法诛锄之。附诗:

修无儿岭赞

傅汝骧

古陉称岩邑,群山纷回环。周围一百有余里,峨峨九岭生其间。舟车不至,人力能攀。右枕太行,左接恒山。危峰险于九拆坂,峻岫阻如四扇关。陡鸟道,丽云颠,岭号无儿何巍然!吁嗟呼!其道之难,难于上青天。拔地摩空四十丈,微行一线通人烟。訇然中开两石扇,西走秦、晋北入燕。跬步偶失身随陨,无儿之名非虚传。如龙矫,如虎蹲,烟霞缥缈连石根。前不逢神禹导河龙门辟,后不逢五丁开道风雷奔。羊肠屈曲艰步履,令人到此欲销魂。卢家昆季初结舍,义力兼用亦绝伦。刊木凿山除茅塞,勇冠蓬婆超庚辰。运畚挥斤天地动,春泥冬雪忙清晨。子孙绳绳继,数叶靡不承。一旦介然成大路,令人上山弗蹑屐,下山弗披榛。不倩夸娥厝雍朔,不效愚公移海滨。遂使项王拔山之力无可措,荥氏开山之图无所庸。浑如十万八千户,琢磨七宝修月宫。又如前秦神鞭石,童男童女渡瀛蓬。朝朝飞铁骑,夜夜走青骢。谁复知前此崎岖同蚕丛?猗欤美哉!除门前之瓦砾,芟道上之榛芜。小惠济人神且福,况修万年之险途?远胜千金纨袴子,白璧万镒握明珠。腊代薪炊饴沃釜,不济世间一锱铢。悖入悖出报不爽,何如卢家伟丈夫?我闻金华张安仁,积谷千石仓廪盈。岁逢饥馑谷价重,公不为利不为名。募人筑堤四十里,修路一百八十程。享寿耄耋子孙盛,积德行仁福履萦。卢家世如此,阴功必格神。善人之后有善报,千载何愁子孙贫。君不见金华张安仁?

卢二岭盘山道在卢峪地界,是卢峪人所修,又是此通道的咽喉,故人们将原先的“鹿耳岭”惯称为卢二岭,“鹿耳岭”的称谓早已从世人的记忆中消失。

六、猫眼睛

卢峪村的西山梁上有个哑口,哑口的北面有个山峰,山峰上部是个高200多米、长400多米的直立悬崖,悬崖下边是个陡峭山体,地势奇险,危岩叠嶂,行人无法上去。再下边就是俗称“北斗槽”的大山洼。在直立山崖上的石面上生有两块酷似“猫眼睛”的浅黄色石面,两块黄色石面的中间有好似猫眼睛瞳孔的深色石面,两块黄色石面相隔之间有象似猫鼻梁的深色石面,远处望去真像一双睁大的“猫眼睛”,故人们叫此山为“猫眼睛”垴。究竟两块猫眼睛有多大面积不得而知,根据观察目测每只有七八米见方,猫鼻梁有3米多宽,很是神奇。“猫眼睛”地势很高,在卢峪的大部分地方均可看到,在旧时代没有钟表,下地耕种的先人们根据常年的观察,依据每年24节气的时令,通过“猫眼睛”上太阳照射的角度和“猫眼睛”垴遮挡太阳的阴影,就能较准确的判断时间,有的甚至判断与实际时间正负不差十分钟。这在农耕时代也是稀奇的,但是现代能依此判定时间的人已经极少了。

14、现状

卢峪村上世纪80年代从旧村向新址整体搬迁,现已基本搬迁完毕。旧村只有几户居住。现全村居住人口278人,58户,村域面积2.5平方公里,属山区小村,地质结构为石灰岩质地质,东西两架山,中间夹一沟,地势南高北低,形成一道大沟,五个山洼。全村有300多亩梯田,数千亩的山场。旧村旧,新村新,石山绿,梯田林,原生态,空气清。

在当年新建新村时,上级批准建新拆旧恢复耕地。但是村民们看着祖辈们留下来完好无损、结结实实的房子、院子,实在不忍心拆掉。所以,至今也没有拆。后来,随着时代的发展进步,人们认识到传统的古村落越来越少,越来越珍贵,这些能够历经沧桑而至今保存基本完好的古村落有着它们独特的生命特征,是不可再生的文化遗产。它们不仅是中华文化的瑰宝,也是农耕时代资源节约型、环境友好型的典范,也是中国古代山区乡村生活的缩影。因其含有深厚的文化积淀,丰富的历史信息,而具有实证、研究、审美价值。这么有价值的历史遗产、文明之花,不能让其枯萎凋落,毁在我们这一代人手里。所以村里不但不动员、不催促村民拆旧房,而且还鼓励村民要妥善维护好自己的旧房,该扫雪的扫雪,该堵漏的堵漏,该维修的维修,村里给予适当补助,想搬新房的必须把旧房整理维护好才给新地基。这样以来,整个村落整体完好,破损率不大,总体形状如故,房屋、院落的面貌没有改变,是个完整的古传统村落。但毕竟是大多数人已经搬走,有些建筑维护不到位,有塌毁和破碎的地方,再有现在村里只剩老弱病妇人多,年青人对维护旧房的事根本不操心。所以,现在亟需有人采取有效措施维护为数不多确又不可多得的,能够反映代表农耕时代北方山区农村生活的传统村落。

这是一笔宝贵的、不可多得的文化遗产,但时间的原因造成房屋、街道、设施自然颓败而又无力修复,是造成村落败落的主要原因。针对这些情况,结合我们村的实际,我们要想方设法保护、保存好它。党支部、村委会研究制定了相应的保护措施:不允许任何人对村落任何角落乱拆;对于旧房屋冬天要扫雪,夏天要堵漏,不许因维护不到位而造成房屋损坏;对于已有的塌、毁需要维护的,村委会给予支持;对于要求建新房的村民,村委要求必须将旧房各部位维护好后才能批给新基地。下一步,村委想根据情况合理的将旧村落整体收归集体所有,坚持以保护为主,兼顾发展,合理利用,尊重传统,活态传承。同时积极向上争取政策和资金支持,做好在保护传统的前提下,开发利用好遗产资源,让历史文化遗产为现代社会服务,创造新的价值,良性发展利用。

15、村落简介

卢峪村地处井陉县城西北部山区,南西以山高坡陡,甚是险阻的鹿耳岭为屏,东山与矿区邰阳相望,北有小作河流过。东西两座大山,中间一道南北走向,宽不足百米,深不足两公里,南高北低的大山谷中。山谷的两边有五个大山洼,西边有大西洼、南斗槽、北斗槽,东边有大浪峪、小浪峪,这一沟五洼的山场中有很多荒滩坡地,能够刨种山地。清嘉庆年间卢喜顺由井陉县城关迁此建村,取山谷之意,冠姓氏名之卢峪。村庄坐落在山谷东侧名叫大浪峪和小浪峪的山坳中,依山而建。整个村庄坐东朝西,成扇形状,依山而建的房屋院落,层次分明,错落有致。村落建的虽不太整齐,但大致可分为五层,层层都通街,每层都有道。因卢峪村均为卢氏一族,从嘉庆年间到此建村至民国时期,全村均是按照世系关系建房,建造房屋院落的档次则根据各家的家境贫富而定。有完整的石头四合院,高门楼、石门口,很是别致,有平房三合院,有石窑一面房,也有下边券石窑上边盖平房等多种形式的住房和院落。不论是什么形状的房屋院落,全部是用石头建造。从嘉庆年到解放前,卢峪人在这山坳中建造房屋300多间,至今共有房屋650多间。历经300年,繁衍十一代,将一个山连山、沟连沟、树木少、石头多、粮不丰、水无源的大山沟建成了一个路平、水清、粮丰、民富、丰衣足食的现代山村。

全村在册人口278人,80户,村域面积2.5平方公里,耕地面积360亩。

卢峪建村是在清朝中期人口大增,为了生计,部分乡民涌上山区,对山区进行开发时期,卢喜顺拖家带口由井陉城关迁徒至此建村,就是为了这里有“一沟五洼”的山场可修田造地种粮养家。数代人经历了千辛万苦的拼搏,用勤劳的双手和智慧的头脑,硬是将大沟小岔、沟沟岔岔修成了1000多块梯田,共计300多亩,大块的可达六亩,小块的只能卧下耕牛,垒石堾万余米,石堾的高度有数丈的,有数尺的,一沟一洼,整整齐齐,层层叠叠的梯田,站在这边观望甚是壮观,其工程浩大,感天动地。经过多年的造田实践,卢峪人总结出了在洪水较集中的大沟中修建梯田在地堾根部留1.5-2.0米的跌水槽的方法,首先防止洪水冲毁下面的土地,其次缓解洪水水流速度,第三沉淀洪水冲的泥沙,减少对其他耕地的淤埋和破坏,从而有效的保护土地。这是一种行之有效的山区造地方法。

随着社会的进步,手工业兴起,为了增加收入,先祖们于清道光年间修建了知名的卢二岭盘山古道,此盘山道建在“羊肠崎岖艰步履,令人到此欲消魂”的卢二岭半山腰。为解决危岩迷障,人迹略通的险阻,几代卢峪人,用勤劳和智慧,历经千难万险,克服重重困难,开出来一条宽2米左右,长1000余米,全部用石头块砌面,弯弯曲曲,坡度适合马队驮运、推车行走的盘山道,从而接通了南北的商业通道,这是卢峪人对发展井陉、平山及周边经济做出的一大贡献,从而记入了《井陉县志》。此道修通后卢峪人搞起了骡马驮运生意,积累财富后受晋商影响,先后建起了数座完整标准的四合院,全部用石头材料建造,很是壮观。还修建了石券石窑,石头庭院,窑上屋各式各样的院落。并将村中街巷全部用石头砌面,既结实又干净。共计建造石窑120多眼,石木平房120间,瓦房20多间,铺设石头街、石砌坡道700余米。整个村落布置的井井有条。为了需要,方便生活,全村共建制石碾5台,石磨4盘,凿制了大小石槽30余条,各种石器具随处都有,尽能展示生态民居,低碳生活,完全是农耕时代北方山区农村生活的缩影。

卢峪村处在深山峡谷中既闭塞又贫穷,既无宽广的土地更无任何水源。卢峪用数代人的辛苦勤劳修造了土地,建造了盘山道并建造了很好的房屋,但却没有解决水的问题,这让周边村的人们为我们编了顺口溜:“卢峪,卢峪,吃水当油”,“卢峪沟没有油,摊煎饼用脚椆”,形象的说明卢峪村的实际情况,是附近有名的“光棍”村。尽管卢峪村的小伙长的帅,谁见谁待见,可就是没有人愿意把闺女嫁到卢峪。卢峪人不甘穷贫,辛勤劳作,发展生产,创收增收,一度成了附近人人知道卢峪人不缺粮食不受穷的富裕村。矿区南宅、北宅、贾庄、西王舍等地的姑娘都有嫁到卢峪的,就是到60年三年困难时期,卢峪人也没有挨饿。为了解决用水问题,卢峪耗费了数代人的精力、物力、财力,甃水窖、修旱井、建“水连洞”、打石井,千辛万苦几十年虽然解决了人畜的生活用水,但始终没能找到水源,解决浇地及生产用水问题。直到1979年在卢峪岭最高处钻出一眼水量大、水质好的机井,彻底解决了水的问题。现在家家户户用上了自来水。

卢峪村手工艺术很有特色,能用荆条编各式的筐、篓、筛等生产用具,用柳条编制各种篮、盘等生活用具,还能用玉茭皮、麦秸杆编多种多样的用具及艺术品,不仅会编,而且造型、样式,包括质量都有与众不同的特点。这些器具的特点在70年代全县修张河湾水库的工地上和伙房里都得到了验证。

卢峪村的民俗人情很有讲究,因为整个村都是卢氏一大家族,所以在家族的礼仪上有别于其他村落,尤其是本家在节日民俗上更是讲究,拜年、拜节以辈份、氏族关系远近分先后、轻重。婚丧嫁娶用人也是以氏族关系远近而论,并有严格的敬、孝、友、教、戒、禁等祖训。关于其它民俗、礼仪、习俗都比较大众纯朴,红白喜事,相贺、相吊都延续古代的民俗,大致程序没有什么变化。

卢峪村还是一个富有传统文化的村落,虽然村坊不大,只有200多口人,但建立了自己村的晋剧团,文武场演员30多人,根据各种选拔,有一家姐弟俩、姐妹俩、父子俩、父女俩、夫妻俩都参加的。排练并演出了《九件衣》、《芦花》、《三哭殿》等多场剧目,因勤学苦练,演技上乘,扮像俊秀,剧团不仅参加小作地区会演拿过奖,参加全县演出也得过奖,从而不仅传承了文化艺术,也传承了一种精神。卢峪村的高跷队是青年们自发的竞技团队,队员们自制道具,自己训练。62年冬参加小作地区比赛,多个项目中,有四个得了优秀,夺得第二名,为卢峪村争得了荣誉。

卢峪人加工的特色食品很是出名,不管是蒸的年糕、做的豆腐、炸的云头、蒸的馍馍人人都夸,每逢卢峪村有婚丧嫁娶之事,远近的亲戚朋友都愿意来卢峪吃特色饭菜,就说明了它很受喜爱。

卢峪村是个人杰地灵之地。在解放前全村120口人,就有5人考入井陉县最高学府——城关高小读书。到现在全村有本科以上学历的35人,其中硕士5人。担任过科级以上干部17人,其中县团级以上5人,具有高级职称的4人,这真是历代辈有英才出,一代更比一代强。周边人都称卢峪村虽小,但是个出人才的宝地。

上世纪80年代卢峪村为适应形势,方便生活,整体向村口搬迁,现已搬迁完毕。原来的村落完好无损,整体形状如故。虽然村落不大,房屋不多,历史不够久远,但能大部保存如此完好,且又能作为农耕时代北方山区农村生活缩影的村落很是罕见。

16、其他

一、历史事件

1、仿愚公天险修路

清道光年间在族人卢文旺带领下,历时三年修筑卢二岭盘山古道,路面全部用石块砌成,接通了平山通往井陉至山西的商业通道,是当时井陉境内第二条商业通道。卢氏先人们的愚公精神感动诲育了一代代的世人和来者,鹿耳岭盘山道已载入民国二十年《井陉县志》,至今此道保存完好。

2、日寇三路围村卢永彰机智脱险

因卢永彰在抗日政府工作,领导全县民众积极抗击日寇,反特除奸,由于他革命意志坚定,领导才能卓越,各项对敌工作狠抓狠打,给日寇和汉奸造成很大威慑,敌人对他恨之入骨。44年秋后,卢永彰忙中抽暇回卢峪看望几年未见的老母,不巧的是老母去了娘家南石门村。卢永彰又不方便走动,就让一个同村人去给老母捎信,让其赶紧回来,见上一面。卢永彰在卢峪村北院等候。从卢峪村到南石门走大路6里地,抄近路有4里地,卢母接信后急忙抄近路往回赶,当她刚走到卢峪村地界卢峪岭时,不由的用眼向东北库隆峰方向看了一眼,发现在库隆峰河滩向上走来一队头戴钢盔扛着大枪的军队,钢盔和刺刀在阳光的照射下明晃晃的,她知道情况不好,有“变动”(敌情),一溜跑步往卢峪村赶,正好遇上在地里干活的卢贵祥,他正扛着一捆高粱秸往回走。卢母告诉他:你年轻跑得快,赶快回去告诉你哥(卢永彰)有“变动”,叫他赶快跑。卢贵祥一听,将高粱秸扔到地上撒腿就往回跑,边跑边把头上的白毛巾摘下来拿在手上举过头顶,边跑边幌边喊:有变动啦。这时卢永彰惦记母亲,从北院走到北疙台朝南石门的方向瞭望,只见一人边跑边幌白毛巾边喊,见此景知道情况不好,他顺着街道向东山大浪峪方向跑去,当他爬到半山腰精疲力尽时,敌人已经进村,而且不是一路,除库隆峰方向来的一路从村口进村,同时从西山哑辖口来了一路,从南山卢二岭又来了一路,将卢峪村团团包围,幸好东山没来敌人(因东山背后全是大山没有村庄),卢永彰当时躲避在一块大石头后面准备了一些石块,拔出了手枪,准备应付特殊情况。日寇进村后先是挨家挨户搜查一遍,又将村民集中在二亩地场进行拷问,将几个村民用皮鞭和枪托打了几下,也没有结果,气急败坏的日寇叽哩哇啦叫喊了一会儿撤走了。卢永彰脱险后晚上回来见了母亲一面,连夜赶回了县政府。

45年冬天,卢永彰回家看望生病的老母,天一黑就走了。可能是有汉奸告密,卢永彰回家探望生病的母亲,晚上肯定不走。当晚11点多,日寇在本村一个在矿上上班叫卢润润的带领下,找到卢永彰家,他敲门说:录录的(卢永彰胞兄卢永彬的小名),我给你带来了几个朋友,请开门。卢永彬知道,深更半夜有什么朋友,肯定是出了什么情况,赶紧叫醒家人,自己穿衣出屋一看,房上四周都是敌人,开门后拥进一帮敌人,各屋各角落搜查了一遍,没有找到卢永彰,叫翻译问卢母儿子在哪里,当告他们说早已走了时,敌人将卢母、卢兄及卢嫂痛打一顿后,将卢永彰的胞兄强行抓走。卢母和卢嫂上前阻拦,日寇朝地打了数枪威胁(至今卢家院石上还有枪子打的痕迹),并将卢家的房子放火烧了(由于抢救及时只烧毁了南房)。第二天从井陉矿警内传出消息,卢永彬因不愿出卖革命,意志坚强,誓死不开口,被日寇用辣椒水活活灌死。卢永彰得此消息后悲痛至极,气愤难耐,但革命重担在肩,只能舍小家顾大局,化悲愤为力量,拼命工作,无暇照顾家事,所以胞兄尸骨至今未还乡。真是“胞兄被杀嫂离家,险遭遇害房被烧”,卢永彰为革命事业做出巨大贡献。

3、寻水圆梦

1978年在新村最高处打成卢峪村历史上第一眼地下水机井,井深180米,出水后上返了110米。彻底解决了卢峪村浇地、人畜生活用水,也彻底圆了卢峪数代人幸苦找水的历史梦。

4、迁建新村

为了适应新形势的发展,结合本村的实际情况,1988年开始全村陆续向村口搬迁,历经数年现已全部迁入新址,户户都住上了宽敞明亮的现代新房,这是卢峪村历史上的一大转变。

5、迁祠拜祖

新村搬迁后为了方便族人祭祖,同时旧祠堂已破漏不能再用,2011年集全族之力,集资捐款在新村新建卢氏祠堂一座,祠内陈列卢氏族谱,供族人祭祖。此项工程历时半年,全族人于2011年9月10日举行祭祖大典。

二、历史名人

1、卢永彰

又名卢喜喜,一九一五年十一月初三生于卢峪村。井陉县第一高小毕业。一九三八年参加革命工作,同年入党。先在井陉县焦家垴村教书,39年在本县任区长,41年至44年2月任县政府司法科长,44年3月至45年3月任县政府秘书,45年4月至47年12月任井陉县路北政府县长。

在极其危艰的年代,组织领导民众积极开展抗日、除奸、反特斗争,因领导才能卓越,各项工作成效突出,在老百姓中有很高威望。而日寇视之为眼中钉,曾从西、南、北三路包围卢峪村,企图活捉回家探母的卢永彰,在乡亲们的掩护下他机智地爬上东山,敌人未能得逞。日寇二次夜袭卢峪,将卢永彰胞兄卢永彬抓到井陉矿将其残忍杀害,至今尸骨未存,并将其家南房烧毁,至今未修复。为了革命事业他做出了巨大的牺牲。真是“险遭遇害家被烧,胞兄被杀嫂离家”。但是,卢永彰没有因此低头退缩,将仇恨深埋在心,勇敢无畏,更加积极的领导人民进行解放战争和土地革命。在全县万人大会上,站在三层高桌上做动员演讲,声如洪钟,口才极好,思维敏捷,出口成章,慷慨激昂,扣人心弦,被誉为井陉一位英才。其高风亮节的精神和卓越的才能为人称道,广为流传,威名显赫。

然仕途坎坷,47年冬在土改“搬石头”运动中受到党内极左路线冲击,卢永彰刚正不阿,坚持真理。到48年党内纠正了极左路线,证明对他的处分是错误的,派贾德功县长几次骑马到卢峪动员卢永彰去获鹿县任县委书记,但就是不敢公开承认对卢永彰的处分是错误的。卢永彰却坚持不公开平反宁可在家务农而不委曲求全。因一时迷茫折损了一位栋梁之才,世人叹息。

53年又到井陉矿务局工作,恪尽职守。文化大革命中主持正义,绝不随波助流。他的诚实、公正之形象得到公众及乡亲的认可,备受推崇。78年落实政策纠正错案中,经多方查访,据县纪检委提供的档案资料显示,当年对卢永彰处分的报批手续残缺不齐,既无上级部门的批示意见,更无受处分人的签字,完全是个别人制造的一宗冤案。

这个事实在张文(井陉人,时任县委书记)传中可以证明,张文47年参加中央在西柏坡土改汇报会,朱总司令说:把领导干部都当石头搬掉,我们依靠谁开展革命工作;“搬石头”这个错误一定要纠正过来。还有49年春毛主席在接见和平解放北京国民党方面首席谈判代表焦实斋(井陉人)时说:焦先生,1947年土改时,井陉死了些不应该死的人,我,并代表党中央向你,并通过你向井陉人民表示歉意。这些都可完全证明当时对卢永彰的处理是绝对错误的,是个冤案。但事过几十载,时代变迁,人员更叠,难以清查平反,真是含冤莫白。

卢永彰80年在矿务局退休寓居卢峪,安贫乐观,包容谦和,与世无争,宽厚豁达。纵观其一生,虽才能卓越而壮志未酬,多处坎坷而无怨无悔,历经磨难而忠贞不屈。光明磊落,公平公正,其才能品德当为后人之楷模,也是我族之荣耀。

卢永彰一九九三年三月初五病逝于卢峪,享年七十八岁。

2、卢雪魁

曾任解放军沈阳军区总医院政委、院长。

卢雪魁,卢峪村人,自幼聪明好学,他是卢峪村出的第一个大学生,大学毕业参军当了军医。不断钻研深造,练就了一手好医术,由主治医师一直晋升为解放军沈阳军区总医院院长,医学教授。

3、卢永明

曾任福建省厦门市警备司令部副司令员。

卢永明,卢峪村人。因家庭贫寒,缺吃少穿,从小跟随父亲务农,上山割草砍柴不穿鞋子,练就了一副铁脚板,他光着脚在河滩上奔跑,其他同龄人穿着鞋跟本追不上。16岁那年,经人介绍参了军。由于能吃苦耐劳,打仗英勇,从班长一直升到营长。50年出国参加抗美援朝战争,因战功卓著,晋升为团长。回国后因文化不高,升职不快。最后在福建省厦门市警备司令部副司令员位上离休。

三、动物、鸟类、药材

卢峪村地处山区,依山傍水,人烟稀少,各类动物繁多,如狼、狐狸、獾(狗獾、猫獾)、兔子、松鼠、水耗子等。

鸟类也很多,如喜鹊、乌鸦、猫头鹰、鸽子、野鸡、石鸡、山雀、斑鸠、布谷鸟、老鹰等。

药材主要有山麻、知母、小鸡草、柴胡等。

调查者地址:河北省井陉县小作镇卢峪村

电 话:13933076924 13363895728

邮 箱:whzwym@163.com